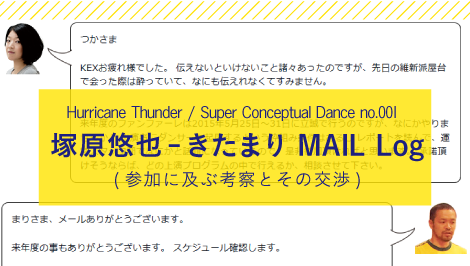

「Hurricane Thunder / Super Conceptual Dance no.001」塚原悠也 (演出・構成

細かい部分の動きのデザイン)による、

2014年Dance Fanfare Kyoto vol.02終了後に寄せられたテキストの転載。

※contact Gonzo塚原悠也とPROGRAMディレクターきたまりによるmail logはこちら

塚原悠也

2002年ダンスボックスのボランティアスタッフとして参加。

2006年にcontact Gonzoを立ち上げ、活動開始。

- 2007

- Winner for the PAMO Award by city of Osaka

- 2008

- Nanjing Triennale/performance and instalation

Finland tour to create video works in bomb shelters Platform Seoul/ Perfromance and instalation - 2009

- Winner for the Yoshihara Jiro Memorial Award (visual art) Yokohama International Video Festival / performance and instalation

performance for the com de garçon retrospective exhibition Sydney Biennnale / performance - 20010

- Roppongi Crossing @ Mori Art Museum / instalation and perfromance

Aichi Triannale 2010 Performance at Nam Jun Paik Art center / Korea

Instalation and Performance for Body Over Drive Exhibition at Kyoto Arts Center - 2011

- Instalation work for the National Art Museum Osaka the Air Hole Exhibition

Spring Dance / Utrecht

tour to Europe

Performances at Mladi Levi Bunker / Ljubljana

Performances at Norderzon / Netherlands

Performances at Zurich/ Theaterspektakel

Performance at Hebbel am Ufer

Performances at Trafo / Budapest

co-produvtion video work with Jecko Siompo / Jakarta - 2012

- TweeTakt Festival / Utrecht Netherlands

Collaboration Video work with Jecko Siompo

Research and Exhibition of "Mountain Surfing" Project by rem / Osaka Japan

Double Vision Exhibition / Moscow Russia

Sound work "the Abstract Life" presented at AI HALL & KAAT

Social Kitchen 2nd Anniversary event / Kyoto Japan

Panorama Dance Festival / Rio de Janeiro Brazil - 2013

- Performance at Museum of Modern Art / MoMa Performing Histories: Live Artworks Examining the Past / NY US

YCAM 10th Anniversary Project Exhibition and Performance / Yamaguchi

5th Anniversary Exhibition at the Towada Contemporary Art Museum

Collaboration Theater Work with Homma Takashi / Itami

Reykjavík Dance Festival / Reykjavík, IceLand

Solo Exhibition αM Gallery / Tokyo Japan - 2014

- Director/Curator for Asia Contemporary Dance Festival 2014

Performance at Asia Contemporary Dance Festival

Exhibition at Ropponngi Art Night

Solo Exhibition at Yamamoto Gendai

メコン・タイガー

塚原の友人で、アジア圏を転々としながら様々な事象を取材しテキストを執筆する。

架空のインタビュー等も執筆し、海外では注目される作家。

(去年この企画を見て3日くらいで書いたもの、に校正やら、追記やらを加えた)

北真理子さん(※編集部注・きたまりの本名)にお誘いいただいて、Dance Fanfare Kyotoという企画の作品を2日間かけて京都へ観に行かせてもらった。ぼくはここで公開されるこの文章を書くことを依頼されての事で。

たまに思うのだが、北さんと初めてであったのはたぶん彼女が17才くらいの時だと思う。

その後、彼女は京都造形大に入って、作品を発表し始めた。卒業公演も、良く覚えている。

知らない間にかなり時間が経っていたが、関西だけでなくダンスの世界でもその間に色々な事が起こっていたように思う。悲観的な見方も出来るし、単に新しい状況が生まれただけなのかもしれない。

ダンスファンファーレという企画を通して、それからその間に考えた色々な事を関連づけて文章にまとめたいと思う。

Dance Fanfare Kyoto自体は去年もやっていたが僕は見ていない。居なかったか、忙しすぎたか忘れた。ただ、この企画は「We dance」という関東で始まった企画の京都版が母体となっている。母体というか、京都で自分たちで続けようというのが多分この企画なのだと思う。

「We dance」の方は2012年に1作品だけ拝見して、最後まで観ずに人生で2回目の途中退席をした。

多田淳之介さん演出の『RE/PLAY Dance Edit.』というもので、これについてはもう少し詳しくあとで書くかもしれない。チョイ・カーファイというシンガポールの作家とダムタイプのオフィスに伺って僕がカーファイの高谷さんへのインタビューの通訳をした帰りだったように思う。とにかく途中退席が僕一人で驚いた覚えがある。

「We dance」という企画の京都版はSTスポットの岡崎さんという方が、プロデュースにかなり寄与しているはずで、北さんが主としてディレクションに関わっていたのだと思う。ラインナップはこんな感じ。

http://www.wedance.jp/2012_kyoto/program.php

北さんのタイミングとしては自身のカンパニーKIKIKIKIKIKIで、2011年にKYOTO EXPERIMENTの2回目で単独作品を発表した次の年ということになる。京都エクスペリメントという今まで想像できなかった大きな規模のフェスができて、どういうラインナップになって行くのかを皆が見守っていた。地元京都の作家やキャリアの若い作家もまじり、独自のディレクションが見えて来た段階だった。たまたまローザスの振付家とタクシーに乗っていた時にエクスペリメントはナイスなディレクションだと褒めていたのを覚えている。

北さんはそれまでに3年間、伊丹アイホールで「Take a chance project」というプロジェクトに参加し3年間にわたりそれぞれタイプの異なる3作品を上演してきた(僕はそのうち2個しか観れていないけど)。

調べてたらこのリンクで伊藤拓さんや、和田ながらさんによって話されているのでご参照を。

http://newtomaru.tumblr.com/post/39302105482/201212-5

ところでKYOTO EXPERIMENTで発表された作品『ちっさいのん、おっきいのん、ふっといのん」が京都でどういう評価だったのか残念ながら批評などは今探してもそんなに見かけないが、僕個人は失敗作だったのではないかと思っている。

出演者の3者が上演までの1年弱、ブログを更新して、そのテキストの内容を元に動きを作り出すというコンセプトの作品なのだが、例えばチェルフィッチュ等の緻密な、裏付けのある振付けが、言葉と動きの関係性においての私たちの前提(というかさすがに無視は出来ないもの)となってしまったあとでは、どうしても言葉の意味性に中途半端に親和したマイムのようにしか見えなかった。

さらに、この作品の発表の半年前に起こった東北の大震災以降、様々な分野のアーティスト(主に美術方面の人たち)によるムーブメントが立ち上がる中、ブログ日記上の「3月11日」は少しだけ語られ、割とあっさりとスルーされてしまったようにも感じ、この日記性の部分の強度も感じる事が出来なかった。震災を語らずして云々ということではなく、全く語らないという選択も含め、このコンセプトでこのタイミングでそこは曖昧にはできないだろうと感じた。

ただ、こういった作品の個々の内容よりも気になったのが、こういったフェスティバルに参加する作品としてなにかしら知的なそして社会的なメタファー、あるいは強固なドラマツルギーを持ち得るべきなのではないかという気負いのような物を感じた点だ(僕は乱暴な言い方を知れば意味なんて後からついてくれば良いと考えている)。そして彼女がそういった作業が得意だとも思わない、というよりももっとそういう作業が得意な人がいるはずでそういう人に任せばいいのではないかと感じた。もう少し現場風に言うと「頭良さそうな事やってるなぁ!おい!」という気持ちで帰宅した覚えがある。

ただ、この時点までにそもそも関西のダンスは色々な物をかなり見失っており(北さんは奮闘していたと言える)、それまでに続いてきた企画がその現状を受けてモデルチェンジしていった。ダンスボックスはこれまで公募で誰でもが出演できた「ダンスサーカス」が廃止になったし、JCDNの「踊りに行くぜ!!」も大幅に内容が変わった。伊丹アイホールでは山下残さんに始まる、より大きなコンテンポラリーダンス作品を長年プロデュースしてきた「Take a chance project」のシリーズも北さんで終わる、という話だったし、実際去年度でディレクターの小倉さんは退任し、いまではアイホールはダンスのディレクターすら置かなくなった。(ゴンゾは「北さんで終わる。」と言っていたディレクターに「おれらでかくなるから。」と今考えると意味不明な言説でディレクターを説得しもう3年継続してもらった。)

ダンスボックスも「国内ダンス留学@神戸」というコアなワークショップというか「留学」企画が主軸になってきている。

京都造形芸術大学も、ダンス学科?がなくなったのでしたっけ?(※編集注:舞台芸術学科のダンスコースが廃止になりました)

アーティストの悩みは、そのままディレクターの悩みだったのである。

いや、ディレクターの悩みの方が少し早かった。

まぁそれで言うとオーディエンスの悩みの方がさらに早かった。

ぼくからすると、そういった背景をふまえた上での「We dance」 からの今回の「Dance Fanfare Kyoto」とつながってくる。この部分に関しては批評家の竹田真理さんがきちんと文章化してくれているのでそちらを参考にしてほしい。(ぼくが退席した作品についても最後の方に記述があるのでそれも読んでほしい。)

http://wedance-kyoto.blogspot.jp/2012/02/03-we-dance-2012.html

書きながらこれ聴いてる。

https://www.youtube.com/watch?v=Y0Oj-eZqpHE

そもそも日本のというか、少なくとも関西のコンテンポラリー・ダンスはなぜ迷走したのか。

(知り合いの在東南アジアのドラマツルグに言わすと「だいたい2006年くらいがピークよね。」と)

ひとつの理由は「多様性」というコンテンポラリー・ダンスの構成要素に部分的に理由があると感じている。日本では(他はあまり知らないが)、コンテンポラリー・ダンスの輸入/普及に際しそれが「多様性」を容認し、それを基に豊かな現代的芸術性を有し、それは社会にとって有益である、という言説で広められていった。

対社会に関しては今は語らないが、他の部分は実際にそうだったと思うし、それ以前のモダンダンス、バレエ、ジャズ、舞踏等様々なジャンルのダンサーが新たなムーブメントを作り出していった。

何度も言うが、それはジャンルではなく、そういった古い枠組みでは収まらない発想を持っていた人たちの勝ち得たシェルターのような物だったと思う。また、公共の予算を得るためにも、そういう言い方が一番よかったのだと思う。その枠組みは実際に多様な哲学が混在し、予想もしなかった作品も生まれてきたのだと思う。

一方で文脈の異なる様々な作品が、放射上にそして水平方向に広がるように、横並びで増え続け、いつしかその中心も見えなくなる。この作品もいいし、あの人の作品もいいんじゃないか。という空気の中で、アーティストのコミュニティは実は横のつながりを徐々に弱めていったのではないかと感じている。

この場合のつながりとは、当事者性のタイトさ、というか、ぶっちゃけどんだけ他人の作品を気にしているか、という事ではないだろうか。作家は自分の事でもう精一杯という事もあるかもしれないが。多様性は、この場合ある時期からマナーと化したようにも感じられた。様々な事象、力関係の相対化は対権威には有用であったが、その後、そういった意味で現場に別の働きをもたらしたように思う。

(また、日本の初期のコンテンポラリーダンスの輸入源でもある、フランスと日本での「多様性」の意味とそれを必要とする方向性、運用度のレベルは随分異なるとも思う。)

そういった事を感じていたのが、ぼくがダンスボックスという劇場で働きながら(2002—2007年)日々感じていた事で、大阪の劇場が移転で閉館するパーティーでまだ活動は殆どしていなかったが「俺が一番面白いし、これからみんなの仕事をぜんぶとる。」みたいな事を敢えて言ったら、どえらい反発を食らったのを覚えている。ぼくとしてはその放射状の水平方向にばかり広がっていくかのような状況に、縦軸の発想も入れたかったんだけどあまり成功したとは言えないのかもしれない。ちなみにそのとき、おいこらなめんなよ的に言い返された何人かのうちで、いまも作っているのは北さんくらいか。

それが2007年で、大阪市の新世界での文化事業は10年の予定のところ予算がなくなったとかで5年で終了。

えらそうな事言いながら僕はあっけなく失職し、生活のためのバイト生活がはじまるタイミング。

昔いた厨房に戻り、毎日早朝から勝手に色々な料理の実験をしていた。

その、みんな結構迷走してたんじゃないか時期に、日本で台頭してきたのが「コンセプチャルな舞台作品」だったのかもしれない。稽古場に入り、動きを作って、曲を選択して、照明を相談して、衣装を決めて、発表する、ということにそれまでのようなリアリティがもてなく(ということばを色々な人から聞いた。)なってきたかのような時期に、ダンスそのもの、踊るという事、観るという事、様々な現場の事をメタフィジカルに眺める、語る、もしくは解説する、ドキュメント的な作品が発表され始めた。

おそらくそれまでに、手塚夏子さんや、山下残さんもそれに近しい視点で作られた作品があったとは思うのだが、その上で少しブームのようなものがあった。具体的に言うと、ジェローム・ベルの作品群の影響が10年位してやっと日本に届いてきたという感じか。

ただ、僕はジェローム・ベルの作品を実際には見た事が無いので(その後、これを書いてから参加したインドネシア・ダンス・フェスティバルにでやっと見ました。もとマース・カニングハム・ダンスカンパニーのダンサーが自身の半生をときにおもしろく語りながら実演するもの。)あまりえらそうには語らないで、いくつか見つけた広報系のインタビューのリンクを張っておく。

http://www.webdice.jp/dice/detail/3253/

http://www.art-it.asia/u/admin_ed_feature/la5b2JEv346XqVoQyk0f

作品はこんな感じ。

まぁここ見てる人は大体そら知ってるでという感じでしょうが一応リンクを。

引退間際のバレエダンサーが自身のことを「語る」作品

(上記、カニングハム・カンパニーのダンサーの作品はこれのヒットを受けてのシリーズ的続編ものらしい。)

https://www.youtube.com/watch?v=OIuWY5PInFs

タイの伝統舞踊のダンサーとベル本人が「話す」作品

https://www.youtube.com/watch?v=BFGfX09Yq7o

それ以外の作家では、2002年にダンスボックス大谷さんがドイツ視察の際に一番面白かったと言っていたのがこれ。アーティストが作品を作るために必要な予算の計算等を舞台上で行うもの。皮肉な事にギャラが高くて呼べなかった。笑。

もう10年以上前ですねこれは。

ヨッヘン・ローラー『No Money, No Love』

https://vimeo.com/19561805

他に覚えているのは4年くらい前にゴンゾのツアー中にみたのがこんな感じ。

https://vimeo.com/38411905

ベルギーのアーティストらしい。この作品は見に来た観客が素材となり、主題となり、さんざんいじられる。

クロークで預けたはずの荷物も舞台上でばらまかれ、容姿をディスられるなどもする。(まぁ仕込みでしょうけど。)

予告編にある通り、オープニングがいきなり観客のライブ映像で「あぁめんどくさい作品に来てもうた。」と思ってしまった。流れもそこそこ案の定というか。。。

作品概要

http://www.ontroerendgoed.be/en/projecten/audience/

それから最近、呼ばれた先々で常に見かけた名前は、トラジャレル・ハレルだと思う。

http://betatrajal.org/home.html

主要なフェスには現段階でほとんど呼ばれているのではないか。

『Twenty looks or Paris is burning at the Judson Church』という作品が有名で、僕らと同じタイミングでMoMAでも作品が上演された。内容はニューヨークで60年代に、ヴォーギングのダンサーが当時のジャドソン教会でパフォーマンスを行ったら、どんな物だったのかというもの。

同時期に行われていた、相見える事の無かった2つのムーブメントが、歴史上、もし出会っていたらという作品。

おおざっぱに例えると「タケノコ族の踊る暗黒舞踏のシュミレーション」みたいな感じか。

https://www.youtube.com/watch?v=N0teRyDe0RE

作品についてのインタビュー。

https://www.youtube.com/watch?v=mSYI5kNpqZ4

ヴォーギング。作品の元ネタの映画(めっちゃおもろい)。

https://www.youtube.com/watch?v=pWuzfIeTFAQ

ヴォーギング。wiki

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AE%E3%83%B3%E3%82%B0

それから少し文脈は違うが(自分の)参考までに美術分野で活動するティノ・セガール。

https://www.youtube.com/watch?v=C7V1zzrq3kU

https://www.youtube.com/watch?v=oI7POnm58H0

https://www.youtube.com/watch?v=B9VWzZoFz7k

http://u777u.info/lkt4

http://www.yokohamatriennale.jp/2008/ja/artist/sehgal/

もちろん、このながれでフルクサス、ケージ、オノ・ヨーコ、もしくはラ・モンテ・ヤング、など遡って調べてみても面白いかもしれない。

ダンスだけでなく、こういう流れは演劇にもきとるんやねって感じたのが2010年のTPAM「演劇ショーケース:現代演劇の新鋭たち」ディレクターの方のメッセージがより助けになるので以下のリンクより引用したい。

http://www.tpam.or.jp/2010/isc/

ディレクターを務めた方の文章がリンク先にあるのだけれども、とくにそういった事を感じさせたのが以下の文章。

(引用)

彼らは、従来のナラティブなセリフ劇とは違って、演劇の根本原理を問い直しながら劇構造さえ覆すような創作を試みています。しかも、単に露悪的に「物語」を解体してみせるのではなく、演劇が本来持っているダイナミズムを信じながらイマジネイティブにシーンを展開していきます。オーディエンスに望まれるのは、アーティストの訴える主義主張の理解に努めるコンスタティブ(事実確認的)な態度ではありません。目の前に展開されるシーンをシンプルに受け止め、コミュニケートしていくパフォーマティブ(行為遂行的)な感性です。

とのこと。

このラインナップで、とくに「CASTAYA Project」という名義の作品は出演者すら居なくて観客の能動的参加を求めるもので、意地悪な言い方すると「してやったり感?」がかなりあってしんどかった。これがその映像。

https://www.youtube.com/watch?v=0I1xL04s4pE

このときも多田淳之介という演出家の作品を見ていた。

https://www.youtube.com/watch?v=fu-iKmaqf0Q

で、ここ最近、関西圏で発表されたコンセプチュアルな「語る」作品例

2010

捩子ぴじん『モチベーション代行』

映像が無いので松村氏の記事で代行

http://d.hatena.ne.jp/cannon26/20130104/p1

2012

マリオン・ドゥ・クルーズ『Gostan Forward」 ダンスボックス/アジア・コンテンポラリーダンス・フェスティバル 神戸

(ちなみに、マリオンはこんな感じの人。http://www.performingarts.jp/J/pre_interview/0505/1.html)

https://www.youtube.com/watch?v=Wrh2yA44Mro

2012

チョイ・カーファイ『Soft Machine』 京都芸術センター/KYOTO EXPERIMENT 2012

(関西圏のアーティストの、生い立ちや影響をインタビューし、そのバックグラウンドをふまえた上で舞台作品化したもの。)

https://vimeo.com/63383336

捩子さんの作品は、ソリッドでいい作品だなぁと思って帰宅した覚えがある。が、それと同時にこの時期の語る系の作品のかなり真ん中を来たなぁという言う印象も同時にあった。マリオンのは翻訳テキストのプロジェクションの送り、カーファイ作品には自分が題材となり出演、と僕自身もそこに関わりが深かった。ともにアジア圏のアーティストという枠で紹介されているが、マリオンの作品はマーク・テというゴールドスミス卒の兄ちゃんがディレクションで入っていて、カーファイもシアターワークスでの仕事を終えてロンドンへ移ったタイミングであった。つまり、もう少し調べないといけないけど、おそらくジェローム・ベルの作品がダンスの世界でのマルセル・デュシャンの「便器」のような機能を多少なりとも果たしていてその後に影響を与えている。ぶっちゃけヨーロッパでもみんな悩んでいたのかもしれない(今も?)。それくらい鮮やかすぎる発明だったと言える。

僕がえらそうに言う事ではないが、それが関西にも時間をかけて波のように届いたという話なのだと思う。

序文に書いた北さんの作品も、意識的か無意識的かわからないが、その影響は必ずある。

願わくばそう言う流れに意識的でありたいし、また、こういう流れが時間差はあれ(日本はいつもまぁまぁ後からだけど)世界同時多発的に起こっているということも知っておいて損は無い(少し楽になれる、もしくは憧れが軽減する)。

美術にも、音楽にも、コンセプチュアルな作品は歴史上存在する。名称的には60、70年代にアメリカの美術シーンで生まれてきたものだとされているが日本のダンスや演劇の世界で起こったこの波も含め、ストレートな創作が行き詰まる時に作品や状況そのものが、自らを眺めるのは当然のことかもしれない。つまり「コンセプチュアルである。」というのは作品自身が文脈に対して、自身について、自明的であるという事とも言えるのではないか。ダンスというフレームを操作する作業とでもいうのか。歴史はそういう事を何度も繰り返すのかもしれない。

この頃の自分のタイミングとしては、2009年くらいには、考える時間が必要だったのでバイトをやめるために淀川沿いの家賃1万円の長屋を借りて解体等をしていた。もらった丸鋸ひとつで毎日木材を刻む(金がないので普通ゴミとして捨てる為)。

2010年に森美術館での美術展とかあいちトリエンナーレとか、ジャカルタとかに呼んでもらって。なんかちょっと売れてきたんちゃうか期。

2011年に無一文に近いまま結婚、ゴンゾはヨーロッパツアー。ヨーロッパのギャラ、ヤバいなぁ(え?これ普通なん?と驚く)、ホテルから劇場もなぜかメルセデス期。

露悪的であるという事について、だけではないけど、スーザン・ソンタグという人が(僕はほとんど読んでないですが)64年に書いた文章があって、以前人に教えてもらったのでリンク張っておきます。めっちゃおもろいです。

http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Sontag-NotesOnCamp-1964.html

ちなみに、露悪的である事に何ら批判することは無い。

僕らも、こんなの芸術じゃないとたくさんの人を怒らせてきたし、人の事は言えない。

友人の作家、梅田哲也もここ数年ずっといろいろなパフォーマンス作品を作っている。

彼の作品もかなりコンセプチュアルなものもあるし、もっとシンプルなものもある。

ただいつも思うのは、彼は「パフォーマンスする」ということを広い角度から思考し日々更新させているという点だ。

僕の観る限り、その更新の早さは関西で活動しているどのダンサーよりも速い。

なぜ、彼のパフォーマンスに関西のダンサーがほとんど観に来ないのだろうかといつも不思議に思う。

みんな見てくれていたら、ぼくここでこんなに書かなくていいのに。

https://www.youtube.com/watch?v=souX5IPEvx4

「We dance 京都 2012」で1個だけ見た作品は多田淳之介さんのもので僕は途中退席した。ちなみにそんな事は普段ほとんどしないが、出てったのは僕一人だけで、ちょっと不思議ではあった。先の竹田さんの批評のリンクに中身については書いてあるので省くが、作品の根幹である「繰り返し」が、ダンサー間においてある種の「正義」を生んでいたように思う。それの何があかんねんと思われるかもしれないが、そこに乗れなかったらこの作品に対しては醒める一方である。熱を持った、善性(?)が客席にも共有される事にに賛同できなかった、とでも言うのか。演出の意図なのか、幾人かの出演者の出してしまっている物なのか、ハードコアに予想以上に繰り返します感が、隙のない、場を支配する正義であるように共有され、また出演者の向こうにいるであろう演出の人に自分たちのこの姿が観られていると思うとなんだか落ち着かない。ダンサーよりも演出家が良く見える作品だったのかもしれない。

また様々な文脈の挑発も観客にも向けられている(と勝手に思っている)ので、誰か一人くらいは汲み取ってあげた方がいいのではないかとも思った。なので僕としては「退席してあげた。」に近い。本当にひねくれていると自分でも思うが、もうこれは仕方ない。悪気は無いと演出の人もわかってくれると思う。

先日Dance Fanfare Kyotoの会場で、久々にお会いした批評家の中西さんには、きみの退席後が真骨頂なのでそこで抜けてはだめでしょ、とたしなめられた。しかしながら舞台作品(だけでなく美術作品でもそうだけど)を今日的な訥々とした正義(これに関してはまた別に機会に書く)で埋める事は技術的に可能だけど、それがフェアかどうかと言うと疑問は残る。

話を今回の「Dance Fanfare Kyoto」に戻すと、まず松尾恵美さんの作品について。

基本的には僕と今村達紀くんが出演した彼女の前作がベースとなっている続編のような構造。

出演者が2人居て、ミニマルな構成の中で「はい。」と何かに反応して進行していく。

流れもどんどん中断していく。

松尾さんは何かしらダンサーの内部で起こっている「熱/気(?)」のようなものの出現を扱いたい、ということで流れが中断する、その瞬間に身体に何かが残っているから、というようなコンセプトで作っている。

のだと思う(前作品でそうだったので)。

が、作品自体にさまざまなルールや法則が仕組まれていて、そのルールが明かされないのでその事ばかりに気を取られ、おそらく松尾さんが見せたいと思っている箇所を多くの人が見逃しているのではないかと思われる。「背景にあるルールは見せたくなかった」とアフタートークで語っていたが、ルールがあるのだろうなという事はもうかなり見えているので、そこを追うように導線を引かれているように思えて仕方が無かった。

この作品の企画としての枠組みは「ねほりはほり」と呼ばれていて、インタビュー役の人が創作期間中何度かインタビューを行うものとのこと。ただ、それはいわゆるドラマツルグ的な役割を持ってる訳ではないので、そういう導線の整理がなされる訳ではない。アフタートークも僕が何気なく、悪気無く書いた「ちょっとストレスがたまる」というものが(他にほとんど誰も書いてないから)ピックアップされ、めちゃ暗い感じで終わった。アーティストがしゃべれないので司会とインタビュアーが話をふるのだが、それも十分に機能はしていなかったように思う。そこでさらにストレスがたまってしまった。笑。

松尾さんは、ダンスの中でダンサーに立ち現れる状態、を扱いたいという。

つまり、ある主の物理学者的な視点で、解剖実験のようにその状態だけを取り出したいのだと思う。しかし現状はその手術の様子だけが見えていて、肝心の「ある状態」が施術者の陰で見えていない。彼女がそう言うのであれば、きっとそこにあるのだろうが。従来のダンスのフォーマットにこだわらずに、誰もついてこらないくらいにミニマルな事とか、何でもやってしまえばいいのだと思う。ただ、観客がどう感じているかわかっている必要は当然あるのではないだろうか。

おなじ「ねほりはほり」という枠組みで、佐藤健大郎さんの作品も上演された。

女性3人が出演しており、ぶわーとしゃべりながら動き回り、途中みんなで歌詞カードをみながら歌ったりしていた。けっこう真顔でずっと続く作品で、だいぶ変だった。作中に思い出したのはこの映画のこのシーン。

女の子たちがかわいいという事もあったのかもしれない。

https://www.youtube.com/watch?v=tXowTxmhQ5w

佐藤健大郎はコーエン兄弟の映画に出て来そうな人という感じか。

https://www.youtube.com/watch?v=riyC8AJNQZs

が、作品自体はもう少し遠くに行けるのではないかとも思った。彼は超まじめな性格なのだが、言い換えればまだまだ僕らが観ていない、彼本来の色彩はもっと深いようにも思う。それをガイドして掘り起こすパートナーを置いてみるという事も面白い事になるかもしれない。関西にはそういう人材がいっぱいいるように思う。

おもえば2002年くらいに関西で活躍していた「暗黒舞踏2001」というユニットで静香ちゃん役をしていたのが佐藤健大郎だった。暗黒舞踏2001というのは竹ち代鞠也というダンサーを中心に、(暗黒)舞踏のメソッドや土方巽の言葉等をサンプリングして、ドラえもんをやるというユニットで、佐藤健大郎は静香ちゃんの役回りをしていた。のび太役の人が遠くに引っ越したので解散し、その後、金粉の新世界ゴールデンファイナンスへと続く。僕自身は、垣尾優というダンサーと、暗黒舞踏2001という2組のアーティストに強く影響を受けているので、佐藤健大郎もその一部でもあるなぁと考えていた。

これを書きながら批評家の人って、どうやって食っているのか。

と、いまさら考えていた。

ぼくは良くお金の話をキッチリするといわれるが、僕からしたら他の人たちが金の話をしなさすぎるように思う。

(から、僕が悪目立ちする。頼むでほんま。)

無償でこんなに書いたら、批評の人に怒られるかなとふと考えたが、いやそれは思い上がりであろうと反省した。

それから、とくに京都のダンサーにはぜひ労組を作って欲しいと日々考えていたが、アーティストが主催する企画が多いのでやはり難しいかと日々考えている。

他に見た作品で、今村達紀さんと美術家の村田宗一郎さんとのコラボ作品があった。

印刷物の包みや、板、脚立等で構成されたインスタレーションを背後に、今村さんがある種規則的な動きでダンスを展開するもの。個々の事物や、動きの意味性はほとんど断ち切られているので、とっかかりは速さや、場所、方向、それらの関係性、窓、外の天気などである。なにがどうなって、こうなっているのか、ということも見せないし、語る訳でもない。という態度がはっきりしていたので、提示された物を見た、という感じだ。この態度がはっきりしているから安心してみられる。

ちなみに、こちらは終わった次の日に小崎哲哉さんが書かれた文章。これもこれでよくわかる。

http://realkyoto.jp/blog/dance-fanfare-kyoto/

欲を言えば、美術の意味のはがし方に比べて、今村さんのダンスはまだ「ダンス」の文脈の痕跡が残っていて、そこのバランスが意図した物なのかが気になった。(まぁ「ダンスだ」と思って見ている自分にも原因はあるかもしれないが。)また、ここでもある種の法則性をにおわせる反復があるのだけれども、批評家に「ジャドソン的な」と言われるであろう事から逃れたい気もする。そういう時期が来たのかもしれないと良い意味で思わされた。

何かしらの新しい発明が期待される。それとは別に今村氏はとてもクレバーな人なので「自分がいま何をしているかわかっている(またその状態で全然ぶれない)」という事を、どうパフォーマンス上で扱うかという事も今後楽しみな点だと気づいた。

今村さんの行っている実験の映像はこちらで確認を。

https://www.youtube.com/channel/UCTM_8yLxlN-9ZT8K7p6pV7w/videos

(その後今村さんは、愛知県立芸術劇場で間接を鳴らすだけの作品を発表していた。わらけた。。)

「ドラマツルグ」という言葉がここ数年、舞台芸術の界隈で語られ始めた。

僕はその事に関して今でも少し批判的というか、舞台芸術がいまだにヨーロッパに憧れすぎているんじゃないかと感じている。もう構造的に仕方ないのですが。ぼくもなかなか逃れられないし。それにしても、なんか代わりに良い言葉ないですかね。すくなくとも「あぁその役割の事ね、君らは『ドラマツルグ』とかって呼んでるか知らんけど、ぼくら関西では昔(江戸時代くらい)から○○○○って呼んでいる。」などと嘘でも良いから言いたいという気持ちがある。

しかし、正直な所、関西だけを観ていてもアーティストによってはこういう役割の人がいた方が良いのかもしれないと最近は思い始めている。自分がどういう歴史的な文脈の上で何をしようとしているのか、もう少し自明的でも良いかもしれない。実技専攻の大学とかでそう言う授業は無いのかな。訳の分からない事は少なくなるだろうけど。もう完全に気が狂った○○○○とかいないですかね。

まぁ、でもそれじゃ意味ないんか。

ここまで書いて、これ聞きながらちょっと休憩。

https://www.youtube.com/watch?v=hy3W-3HPMWg

んpふぃくぅbr3p34ん24お5う

ぴfj34bfp1いcじゅ45pt;おう5vpt[5うbyp「5うby2p5『;jっっっっっb

bcいp5555btp5お34うbt34「おいtb’「2いお45ty2「45btb おめ

んrqごprじぇbgぴるcbgpち2rtvgぴrwyvlっっh

っっっっっっっっっっっqqqqqqq

nerpofuvbr3pogucp24iu

大体の事は、歴史の流れで事が進んでいる(全てが連続している)。

僕も歴史的な文脈にまみれた人間だ(まみれた、というよりも、はさまったとでもいうべきか)。

本題から少し外れるが、

Dance Fanfare Kyotoでのアフタートークでは「私はダンスとダンスでない物の境目をあまり持たない」という内容であったり「私は、出演者の話を聞いて素材や、動きを集める」という事も聞いたが、それは「私」という個人の個別的内容ではなくコンテンポラリー・ダンスが生んだ今の流行ではないだろうか。歴史上、その方法論が徐々に生み出されて、いま京都に到着していると考えることもできる。誰のどういう教育を受けてきたか、その教員は誰が選んだのか、どういうアーティストが自分のまわりにいるのか、どこのどういう行政機関がどれくらいの予算をどういう目的でだしているのか、まちづくり/地域についてはいつから言われだした?どういう政治家がどういう芸術を好んでいるのか、企業は何の為に助成金を出しているのか、アーティストはどれくらいの変化を主導しているのか、遡れば無意識的に受けている影響は計り知れない。

言葉単位で言うと例えば「コレクティブ」や「ドキュメント」という言葉もそうかもしれない。誰かの意図や、時代の潮流が影響している。誰かが、長い月日をかけて遠くから、自分に言わしているのかもしれない。それが無意識でないように自分も願っているが、なかなか難しい。ダンスまわりのプロフィールをよく読んでいると何が今正しいとされているのかがよくわかる。(そんなものは裏切ろう)

Dance Fanfare Kyotoで観た『SYMPOSION」という作品の中でも、政治経済などの議論に関して議論する場があり(個別的な会話の内容が主題の作品ではないように思うが)、その中で『詳しくわからなかったら「直感で」判断し「(例えば)原子力には反対する」でもいいのではないか。』という発言があったが、この場合も、まったくもって「直感」ではない。直感と思っていても、僕たちが日々触れる情報のバイアスのバランスの結果「原子力は反対」という決断を無意識でもしている、と考えた方がいい。逆に言うと、自分のまわりに存在する「マナー」と「傾向」に気をつけていれば、自分がどの方向にいま、流されようとしているのか、仕組みが少しだけ見える。何を無意識的に選択させられているのか。

西光佑輔さんという写真家がいて、話すといつも面白い。そしてよくキレている。キレるのがとてもうまい。つまり言いにくい事もどんどん言う。でもたぶん、毎日ちょっと丁寧に礼を失わずに生きようとし過ぎで、そうじゃない奴に僕ら以上にキレてるのでは無いかと思う。そういうところが、とても勉強になる。僕はキレるのがとても下手なので多くの事を自分でごまかしてしまう。ちょっと話の流れ出思い出したので書きました。西光さんまた遊んでください。

http://nishimitsu.jp/new_games/xi_guang_you_fu_yusuke_nishimitsu.html

その後、ゴンゾは西光さんとインドネシア・ダンス・フェスティバルに参加。

地元のメタルバンドとともにフェスのクロージングをぶちかましてきました。

https://vimeo.com/126031210

初めて見たダンス・ファンファーレが終わってから僕らが関わった、ダンス的なる出来事としてトヨタ・コレオグラフィー・アワードがある。いくつか理由があって応募したのだが、最も大きな目的は「史上最小予算受賞(しかも関西から)」というものを狙っていたからだ。つまり一番金をかけずに大賞を取る、という考えですべてを進めていた。そういうコンセプチュアル・プロジェクトとでもいうのか。

予算に関して言うとアワードからは、ノミネート自体がすでに賞として10万を頂けるんだけれども。これを制作費として考えると関西からの参加は移動と宿泊、輸送費だけですでにかなりの赤字である。もちろん知ってて応募してる訳だから全然それで良いんだけど、以前から関西からの応募の際にカンパを募ったり、多くの借金をしたりして苦労しているという話を随分聞いていて、多少なりとも疑問があったので、それを自分なりに打開(もしくは理解?)したいと思った。またそういう立場からどうやってある種の権威に突き刺さるのか、その後何をするのか、ということもある。

そもそもゴンゾ自体が遊びの延長ではじまっているので借金して活動するという発想が全くないので考え方を変えないと行けない、というだけなんだけど。

一番のネックはテクニカル・スタッフの問題であろう。トヨタでは各作品の公平性を保つ為に、自分たちでテクニカル・スタッフを手配する事になっている。管理として現場にいてくれるテクニカルの人たちは、公平性の観点から、なかなか手が出せない事がたくさんある。音響ミキサーや照明のフェーダーは各作品ごとに準備をして来たテクニカルスタッフ以外は作品用には触れない。つまり照明、音響のフェーダーを時間内に自分たちで降ろしきらないと失格となる。

僕たちはテクニカルスタッフがいなくても出来る事を考えた。まず、マイクを使うので1万円の4chの音響ミキサーを購入して舞台上の手の届く範囲に置いた。照明もデザインする事も無く、機材も安いLEDの機材(9000円×2)を配置してスイッチをパフォーマーが持っている。(しかも細かい事だが、これらの機材は年間を通して使用するものなのでトヨタ予算には計上せずにゴンゾの年間活動予算枠とした。)

当然、作品を管理する舞台監督もいないのでタイマーを20分以内にセットして舞台上で時間が来ると鳴るようになっている。それを聞いたら、もうぐちゃぐちゃの状況の中ではあるが(寝てる人の上に2人乗った状態で、下のやつがパニック気味にうめきながら、皆汗だくで前が見えず、情報も錯綜している中、ずりずり移動)、必死に照明を消して、ミキサーまで移動し、フェーダーを下げる。こんな現場は初めてで、まるで映画のミッション・インポッシブルのようでとてもスリリングな舞台裏だった(表がただけど)(結果、管理で入っていただいたスタッフさんたちとはなんだかとても気持ちのいい仕事をさせてもらった)。

衣装はいらないし、著作権のかかる音楽も使わない。

それから、リハもほとんどしない。というか多分1回もしてない。場所代やパフォーマーの人件費、それだって金のかかる事である(という事とは別にリハをするから面白くなくなるという不思議な分野もある)。それに作品はそれでも成り立つように既に書いている。作品の中身はいちど事務所で撮影したパフォーマンスをベースに、何が成されるべきなのか、何を必死に努力すべきなのかという話し合いをテキストにまとめて当日を待つ。

「訓練されていない素人のための振付コンセプト001/重さと動きについての習作」

http://contactgonzo.blogspot.jp/2014/08/071.html

なので、本当の本当に金がかかっていない。

おそらくトヨタ・アワード史上の記録だろう。

さらに、一番のキモはこの作品の売り方かもしれない。まずは受賞する事が条件だが、美術作品のように所有権を売る事とした。つまりこの作品は20分程度のものなので国内外に再演の機会は少ない。(そういえば受賞記念公演の作品はどれくらいツアーしているのだろうか。)であれば、誰でもがこの作品のコンセプトを所有して自分で再演出来る状態にして販売することにした。例えば写真の作品を売るかのように。複製は20部までで値段は100,000円。このアワードは有名なものだし受賞したら飛ぶように売れるだろう事は容易に予想できるので、全部売れたら2,000,000円。それまでの経費(交通、宿泊、輸送費3個口往復で、10万からこぼれた分)を差し引いても4人でやっているからひとりあたり45万強の仕事である(よっしゃー)。つまり家賃1万なら半年は働かなくても暮らせる。

では、なぜそこまで予算を削るのか。なぜこんなに窮屈な話をしてしまっているのか。まずは僕がこの世界に参加してはじめて知ったが、驚くほどアーティストが食えていないという事にある。「作品」を中心に全てが回るこの世界なのにそれを生み出している人たちがめちゃくちゃ質素に暮らしている。中堅くらいでは全く全然だめで、めっちゃ名前が出てて、状況によってはそれで食えてるという感じだった。

テクニカル・スタッフに払いたくないという訳では決して無く(むしろプロに任せたいし、仕事を尊敬もしている。だからこそきちんと払いたい。)、まずは自分たち4人が仕事としてどれくらい必要なのかと考えると、十分に支払いできない現場があるというだけの事だ。チームの外の人に友達価格でやってもらい、借りを作るのも性格的に向かない。自主企画にすると自分たちの収入なんてものが計上できる予算書はなかなか書けないので(それも問題だけど)、この世界で暮らそうとするのなら、いろいろと根本的に考えないとダメだと感じていた。

そんなこんなでゴンゾのチームは4人でいつのまにかいろいろ自分たちで出来るようになっていた。山の中でも多少は暮らせるようになった。

で、そんな状況でもある一定の結果が出せるのだと証明する必要があったので、またそういう話を賞を取った上でしたくってトヨタ・コレオグラフィー・アワードに応募し見事、大賞を受賞した。

(※編集部注・塚原悠也は最終選考会には選ばれましたが、大賞は受賞はしていません!)

Dance Fanfare Kyotoでは、演劇×ダンス、という枠組みで作られた作品も観たのだが、残念ながら僕はほとんど何も引っかかってこなかった。ダンサーが演技をするのは時間がかかるかもしれない。おそらくわかってて敢えてやったのだと思うが。最後のシーンで、朝ご飯に手を合わせているのか、テーブルで寝転がる母親の股間を拝んでいるのかわからなかったところはぐっときた。

音楽×ダンスという枠組みは、3人のダンサーが振り付けた一連の動きを、3回繰り返し、2回目、3回目にはミュージシャンが参加。僕は2日目の、勝野タカシさんというギタリストと、米子匡司くんの回をみた。

少し気になったのは、ダンスの導入部分の台詞で「この踊りにミュージシャンが素晴らしい音楽をつけてくれる。」といったもので、別に言葉尻を咎めたい訳ではないのだけど僕がミュージシャンだったら割とその言葉でいろいろ読んでしまって、やっぱりダンスのやつとは音楽に対する考え方合わへんなどと、考えてしまいそうだと思った。米子君は、ダンスが始まってからわざわざ「自分のやっていることはダンスにつける、ということではない。そう言う事はむしろ出来ないし、一緒の空間でやっている事なのだから。」と話してから始める。パフォーマンスもよかった。というか、むしろダンスと音とがいい具合に関連し、せめぎあっていたのではないか。

ダンスの現場では、まだまだ音楽が背景くらいに使われている事も多い。西洋の価値観に根ざした、割とクラシカルな舞踊学科の卒業公演等を観に行くと、ほとんどクラッシック音楽(大ざっぱすぎるが)で、ちょっと新しい感じのシーンははサティかテクノ、ちょっとやんちゃなエキゾチックなシーンにしたい時はタラフ・ドゥ・ハイドゥクスなどがよくかかる。ぼくがコンテンポラリー・ダンスを見始めた頃は、ビョーク、NIN、トム・ウェイツ、Pansonic、等がよくかかっていた。Pansonicなどはダンサーにとっていろいろ都合のいい選択で、ちょっとミュージシャンに対してフェアではないのではと当時考え始めていた。新世界にいた頃は内橋さんが立ち上げた8階のブリッジによく遊びに行き、知り合ったたくさんのミュージシャンから多大な影響を受けたからかもしれない。とかいろいろ考えるところがあって、ゴンゾは著作音源は使わない。

ダンスと音楽の関係性の歴史は長いとはいえ、時代も大いに変わってきているので、こういう企画で思想も更新していって欲しい。というよりも、そもそも例えばマース・カニングハムだってこの本(下のリンク)で、既に歴史上さんざんそういう話をしている。関係性の脱中心について、身体の脱中心について。おもしろいインタビュー集で、他にもカニングハムが、リビングシアターとのつながりや、自身の政治思想についても語っている。

マジな話、近大、造形大はまず必読書に指定してもらいたい。

http://u777u.info/lksG

ちなみに僕がこれまで見た範囲だけでいうと、関西圏で上演されたコンテンポラリー・ダンス作品で音楽とダンスの関係性が最もよかったのは、川崎歩さんとオオルタイチさんによる作品だったと思う。ダンスボックス・セレクションという枠で上演してもらった作品で、出演者も、衣装も素晴らしかった。

これはその作品ではないが、逆にオオルタイチさんのPVを川崎歩君が作った物がこれ。めっちゃいいね。

https://www.youtube.com/watch?v=CHpbmE3RPoE

ところで僕が尊敬してやまないミュージシャン、佐伯誠之助氏の映像と音源のリンクはっておきます。

ストレートにコンセプチャルなミュージシャンと言えるかもしれないが、現場はほんとそんな事どうでもいいくらいに良いです。

https://www.youtube.com/watch?v=XYy3wbxcW4A

他の音源。

母親が浮気した父親に対してメッセージを残したも音源が。

https://soundcloud.com/saekiseinosuke

Dance Fanfare Kyotoで最後に見たのは『SYMPOSION』という作品で、ここに来るまでただのシンポジウムだと思っていた。多田淳之介という演出家の作品で、前述した反復作品を以前作った人だった。シンポジウム形式の作品で出演者は以下の人たち。

あごうさとし 岩渕貞太 植村純子(劇団衛星) 大谷悠 Suwansilp Ratchata

武田暁(魚灯) 辻本佳 筒井潤(dracom) 中西ちさと(ウミ下着)

そもそも、なんかシンポジウムにしては見慣れないラインナップだな、地元色を強めたいからかな、と思っていたがそれは作品だったからで、ある種の意図のもとにディレクションされたメンバーだった。

話されていたテーマは、関西と関東の観客の違い、日本は戦争をするのか、休憩を挟んで、「SNS」について、最後に愛について、終わったかなというタイミングで演出家が出てきて、人間はなぜ話すのかということについてが最後のお題だと告げられ、皆無言で、そのまま終わる、という流れであった。

話すという事に一応コンセプトが置かれた作品ではあるが、どちらかと言うとひとつひとつの話されている内容よりも、観客のエモーションのディレクションに目的があるように見える作品で、そう言う意味で演劇的なパフォーマンス作品であった。

観客もその会話の内容にのめり込めばいいのだが、そういう仕組みがわかってくると、それはそれでこの作品は最後に、そういう一義的な興味もメタフィジカルに素材として回収してくるぞと考えてしまう。

そういったコンセプチュアルでテクニカルな部分が目につき(僕のような疑い深いひねくれた人間は)、しまいには演出家と出演者が巧妙に罠を張って文字通り観客を取り囲んでいるように見える作品であった(まぁ実際そうなんだが)。

円座で座っているので客席に見える、誇り高く自立した知的な面々に対して、それやるかぁ、と少し残念な気持ちにもなる。このひとは本当に話すという事を扱いたいのだろうか、とさえ考えてしまう。それにしては会話が緩すぎるし(そこが目的でないにしても)、人選はこうじゃ無くてもよかったかもしれない。

そもそも本人はどこに居て、何を考えているのだろうかというのが、一番の興味だった。

そもそもこれはうまくいっているのか?(僕の予想はこの作品はそもそもそんなに失敗しないように設計はされていて、それでも京都は少しだけノリが悪かったのではないかと思っている。他と比べようが無いが。)

最後に演出家が出てくるときも、観客は全員床に座っている状態で、その演出家だけが椅子に座って皆に語りかけており、やはりどこか、作品と観客のやり取りが一方通行で上から下に伝えられているという力関係を改めて感じさせる。

(いうてしまえば最後まできちんとパッケージングされているのである。)

最近僕はこういう思いをする事がたまにある。とてもクレバーな(というかある種コンセプチュアルな)演出でテクニカルに文脈をサンプリングし、観客の感情に対し、ときに逃げ場を無くし、たたみ掛けてくるのだが、技術的なクレバーさが先行するので、それを回避したくなるのだ。それはある種、演出の仕組みに対する客席からのボルダリングに近い。また、エモーショナルな事柄をドライにかわせる人が多い関西と関東とでもまた効果の仕組みも全然違うのかもしれない(カッコの付け方とエモーショナルの処理、に関しては関東と関西はぜんぜん違う)。

帰宅して、このイライラしたままの思考を奥さんに話そうと思っていたら、妊娠により体調が悪そうなのでまぁまぁ我慢した。

https://www.youtube.com/watch?v=wo3xrfFKYOI

にせんねんもんだい、ため息出る。

どこかのタイミングで今回この文章を書かせてくれた北さんとゆっくり話せたらいいなと思っています。

なんかいろいろと好き勝手書いていますが、嘘書いても仕方ないので。

ダンスボックスの「国内ダンス留学@神戸」や、JCDNの「踊りに行くぜ!!」、そしてDance Fanfare Kyotoといった企画が成果を出しながらもダンスというものをかなりまじめな方向に理解し、進めているのが多少は気になっている。国内留学は英語の授業という枠で関わらせてもらったので授業を通して時限爆弾の用なものを仕込みたかったが果たしてどうか。こういった流れは、そういう過渡期なのだと言えばそうなのかもしれないが。しかし逆に深刻になりすぎて、作品や、アーティストが硬直してしまうと意味が無い。状況自体に関しては、アーティストに任せるしかないのだと思う。

関連PROGRAM

AUTHOR

塚原悠也(contact Gonzo)つかはらゆうや

1979年京都生まれ。近年はDANCE BOX による「神戸-アジアコンテンポラリーダンス・フェスティバル」や東京都立現代美術館「新たなる系譜」展におけるパフォーマンス・プログラムのディレクション、京阪なにわ橋駅併設「アートエリアB1」の運営/ディレクションチームの一員として「ニュー”コロニー/アイランド”」展などに関わる。また丸亀市猪熊弦一郎現代美術館にて新たに創設されたパフォーマンスプログラム「PLAY」において個人名義のパフォーマンス作品を発表。 (撮影:Takuya Matsumi)